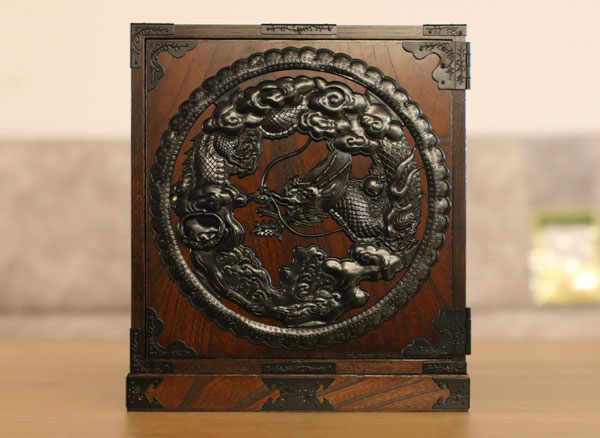

仙台箪笥は3つの職人技の結晶

漆がつくる輝き

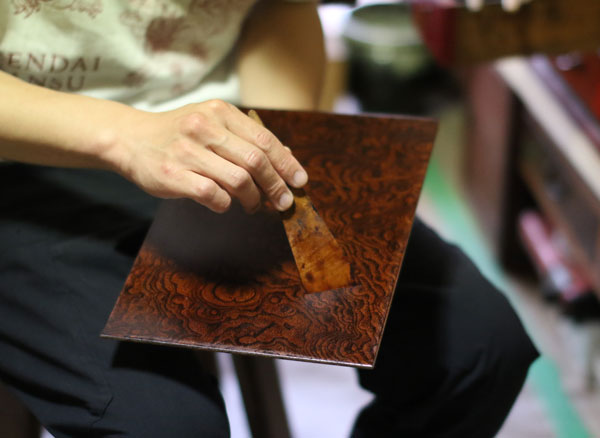

指物に工芸的な美しさと、耀きを与えるのが漆塗。仙台箪笥では、鏡面のような艶めく光沢が見事な「木地呂(きじろ)塗」という技法が用いられてます。下塗、中塗、上塗すべてに透明度の高い透漆(すきうるし)を使用し、塗師が漆を塗っては磨き、また塗っては磨くという根気のいる仕事を積み重ねることで、指物の木目の美しさをより際立たせていきます。

職人file ①

仙台箪笥漆塗職人

有限会社 長谷部漆工

私は塗師として塗りを担当し、12代目になります。漆塗り店の長男だったことで、塗りをやろうと思ったときもあったんです。ただ、本気で職人を目指したのは、就職の時にサラリーマンになることが自分として求めていないものだと気がついた時でした。そこから漆塗りに対して気持ちが向きました。

漆塗りの技術というのは、仙台独特の技術があります。そして、他の地域ではまた違った技術があります。私は他も勉強してきなさいということで、鎌倉や京都などあちこちに行かせてもらいました。仙台箪笥の場合、まるっきり平らな部分に塗る、というのが主なんですが、他では違うんです。鎌倉の見事な彫りや漆塗りを求め鎌倉まで通ったり、京都の知り合いを辿って刀の使い方やヘラの形や素材のアドバイスを受けたりもしていました。

今は交流もありますが、仙台箪笥自体分業制で発展したため、当時は職人同士の交流ってほとんど無かったんです。今のようにインターネットで何でも手に入る時代では無かったから、色んなところに出ていき、色んな地域の職人さんと出会い、そういった交流から紹介してもらって私はノウハウを取り入れていましたね。

これからは、時代に合った売れるものを開発ないと中々次の時代に繋がっていかないと感じています。一つのものに固執すれば、職人的には楽なんです。同じものを作る方が手馴れてくるし、良いものができる。だけど、売れなくなった時に困る。

売れて初めて、職人さんも育てられるし、次の世代にその技術を伝えることが出来るので、廃れさせてはいけないと思っています。環境が変わることで、需要も変わってくるので、その時代に合ったものを作り続けていきたいですね。

職人file ②

仙台箪笥漆塗職人

くり工房

私は元々塗りをやっていたわけではなく、作る方が好きだったんです。ただ、ものづくりに対してどうしようか悩んでいた時があって、一番身近にあったものづくりが仙台箪笥でした。それなら勤めながら学べ、自分も腕を磨ける。それで塗りをはじめたんです。

34歳の頃に塗りを始めたんですが、特に苦労という苦労は感じ無かったです。とにかく覚えなきゃ何もならないので、そのことに必死でした。幸いその頃、知り合いから東北芸術工科大学の漆芸科の教授を紹介してもらいました。約一年間、山形に通い漆の手ほどきを受けました。それが基礎となり、今日まで木地呂塗に取り組んでおります。本当にその時のご縁には感謝しています。

まぁ、もし苦労を強いて言うとすれば、職人がすくなかったので専門的なことを色々と話しあったり、交流できたり、情報交換ができる環境が少なかったっていうことですかね。

塗りって、単純な作業なんです。だけど、やっぱりただ塗るだけでは駄目でね。

下手な仕事をすると黒くなるんですよ。それだと木目がやっぱり綺麗に見えない。単純なようで明るくするっていうのは中々難しいから、ここまでくるのに試行錯誤しながらやってきました。自分なりに色々試してやっと色が出せるようになったと思っています。

仙台箪笥は、江戸の末期から始まって、明治に輸出したりして上手く対応してここまで来た伝統工芸です。伝統工芸品っていうのは常に進化して、新しいものに挑戦していかないと、漆そのものばかりをやっていたのでは意味がないかなと思うこともあります。もちろん、分業だから難しいこともあるけど、いろんな面から変わっていかなくちゃなとも思っています。

職人file ③

仙台箪笥指物職人

長七郎 代表

1.職人の道を志したきっかけ

職人の道に進もうと決めたきっかけは、大きく3つあります。いずれも、最初は“ひと目惚れ”でした。

▷地元・定義山(西方寺)の五重塔

▷菊松金具、そして仙台箪笥との出会い

▷東大寺との出会い

当初は宮大工に憧れを抱いていました。単純に「職人」という生き方に魅力を感じていたのです。中でも、地元の定義山に立つ五重塔を初めて見たとき、「自分もこのような仕事に関わりたい」と強く思いました。そこから、ものづくりの世界へと気持ちが向かっていきました。

その後、職業訓練校で出会った長谷部師匠の兄弟子を通じて、仙台箪笥と出会う機会を得ました。ある日、その兄弟子のもとに仙台箪笥の修理依頼が入り、現場にいた私も一緒に立ち会ったのですが、その仕事ぶりを目の当たりにし、衝撃を受けました。「自分も携わりたい」と感じた私は、すぐに「やります」と答え、弟子入りすることになりました。

それから18年間、長谷部師匠のもとで修業を積み、2024年4月に独立。現在は、巡り巡って、かつて憧れた定義山の五重塔の塗装にも関わらせていただいております。

師匠は、伝統技術を尊重しつつも、現代的な技法も積極的に取り入れる柔軟な考え方をお持ちでした。私はその姿勢に深く共感しており、今後もその精神を大切にしながら、自分自身のものづくりを続けていきたいと考えています。

2.修業時代に感じたこと

振り返ってみると、「修業が辛かった」という実感はあまりありません。

長谷部師匠は、こちらが1を尋ねれば10を返してくださるような方で、厳しさよりも丁寧さと熱意が印象に残っています。漆塗りという仕事自体が楽しく、自分から積極的に質問し、仕事の中で技術を学ぶ日々でした。

3.仕事へのこだわりと姿勢

独立後、仕事が一時的に途切れた時期もありましたが、その際、師匠から学んだ現代技法を活かし、自分なりに仙台箪笥の価値を見つめ直すようになりました。

材料の良し悪しだけでなく、「誰が、どのような背景でつくったのか」といった、ものの成り立ちにこそ本当の価値が宿っていると感じています。私は、作品の背景や由来をきちんと調べ、その根拠をもとに“意味のあるかたち”として表現することを大切にしています。

現在は、職業訓練校で講師も務めており、次世代への技術継承にも携わっています。仙台箪笥は幕末の仙台藩の歴史の中から生まれた文化です。その背景や時代性も含めて、伝えていく責任があると感じています。

4.仙台箪笥と伝統文化への想い

仙台箪笥の金具を手がける職人・八重樫さんも、現在は弟子がいない状況で、技術の継承が難しくなりつつあります。しかし私は、「同じ技術」を継ぐことだけが伝統の継承だとは思っていません。今の時代に合った“新しいかたち”を生み出せる人が必要だと感じています。

仙台箪笥がどのように生まれ、どのような歴史を歩んできたのかを踏まえた上で、材料や仕様はご依頼主の希望やご予算を伺いながら、一つひとつ丁寧に制作しています。

極端に聞こえるかもしれませんが、背景や想いが込められていれば、多少かたちが変わっていても、それは間違いなく「仙台箪笥」と呼べるものだと思っています。

私は、時代の変化とともに生まれる新たなニーズに向き合いながらも、本質的な価値を見失わず、仙台箪笥という文化を次の世代へつないでいきたいと考えています。